人財の活用

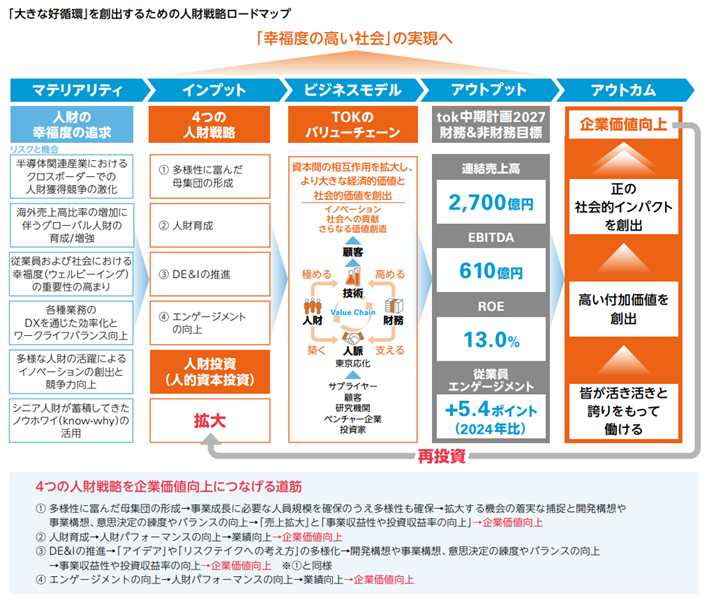

企業価値向上に向けた「大きな好循環」の創出を加速

トップの強い想いをもとに「人財本部」を新設

前中計「tok中期計画2024」の最終年度であった2024年12月期は、種市社長の「人を本当に大切に思うことが、 当社の出発点」との想いを明確に組織に落とし込み、より実効性のある施策を展開するため「人財本部」を新設したと同時に、「人財活用方針」の下に4つの人財戦略「多様性に富んだ母集団の形成」「人財育成」「DE&Iの推進」「エンゲージメントの向上」を策定しました。これにより、当社が「人を大切にする」姿勢を行動で示し、本気で「人を大切にし、その力を引き出す」意思を従業員に強く明確に伝えることができたと認識しています。また、全ての人財施策を4つの戦略のもとで体系化し、明確な目的とゴールを意識した一貫性ある形に再構成できた点も、大きな進展であったと自負しています。

マテリアリティ「人財の幸福度の追求」にまつわる議論

2025年からの新たなマテリアリティの策定に向けた検討プロセスでは、「イノベーションによる社会への貢献と企業価値向上」「サステナビリティガバナンスの進化」「豊かな未来を見据えた地球環境への貢献」「半導体エコシステムの発展」という他のマテリアリティに関する全ての議論において「人財」が最重要キーワードとなったことから、従来のマテリアリティ「人財の幸福度の追求」を継続したうえでさらなる強化を図ることにしました。

それではなぜ、当社グループはマテリアリティ「人財の幸福度の追求」に腐心し続けるのか。それは、当社の成長の原動力が従業員の「幸せ」であると確信しているからです。従業員一人ひとりが幸福を感じること、その「総和」が企業としての「成長」につながっていくと私たちは信じており、人財本部ではそのうえで、従業員が「幸せ」を感じるのはどのようなときか、エンゲージメント調査やアンケート結果等をもとに議論を重ねました。

その結果、「やりがいを感じること」「成長を実感できること」「貢献を実感できること」、そして「経済的に豊かであると感じること」の4つに集約できることを確認できたことから、当社グループは、これら4つの「幸せ要因」をさらに感じてもらえる施策を拡充するとともに、KPI設定を含むPDCAやエンゲージメント調査によるモニタリングを通じて「終わりなき改善」に注力することで、人財の幸福度を追求し続けています。

人財活用方針TOKグループとして創業以来一貫してTOKグループの従業員等を貴重な財産と捉え、遵守してきた「人財こそ企業の財産」を踏襲した

|

Win-Winの関係で大きな好循環を創出

加えて、私は常日頃から、当社グループが今後も持続的な成長と企業価値向上を実現するには、前述のように会社側が人財施策の強化に尽力するだけでなく、従業員一人ひとりが当事者意識を持ち、主体的なキャリア形成ができるように努力して欲しいと伝えています。その努力が自己成長を加速させ、自己実現の達成につながるからであり、主体的な取組みによって得られた成功体験は、新たなチャレンジ意欲を生み出し、自らのキャリアを充足させます。そして、そのように従業員が意欲的にチャレンジできる企業風土は、新たな付加価値の創出を加速させ、 会社の成長と社会への貢献、さらには幸福度の高い社会の実現へとつながります。当社グループはこれら一連の取組みにより、従業員をはじめとする全てのステークホルダーを包摂する大きな幸せの「好循環」を生み出すための仕掛けづくりに注力します。

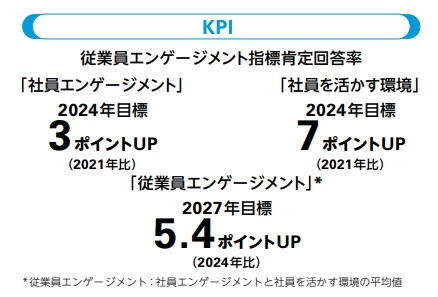

従業員エンゲージメント指標を、

「tok中期計画2027」の定量目標として設定

その一環として、2025年からスタートした新中計「tok中期計画2027」では、「従業員エンゲージメント指標」をROE目標等と同列の定量目標に設定しました。当社は前中計がスタートした2022年に役員報酬制度の評価軸に従業員エンゲージメント指標を導入以来、KPI設定とモニタリングによってエンゲージメント向上への意識を社内にしっかり根付かせ、前述の議論によって人財施策の重要性を改めて確認できたことから、中計の定量目標として設定するに至りました。役員報酬制度の評価軸としてだけでなく、従業員が当事者として参画する中期経営計画の目標値として設定したことで、新たに策定した「人財戦略ロードマップ」への取組みを強力に推進します。

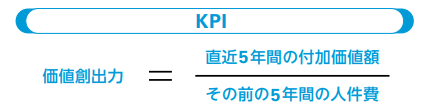

実践度合いを定量的に測る指標として 「価値創出力」を設定

人財戦略ロードマップの実践にあたっては、バリューチェーンを構築する「技術」や「人脈」の源泉となる「人財」へ積極的に投資することで持続的な価値創造に邁進するとともに、この実践度合いを定量的に測る指標として「価値創出力」を設定し、モニタリングしていきます。分母である人財への投資を拡大し、分子である付加価値を一層高め、継続的に高い「価値創出力」を維持することを目指します。開発部門のKPIである「研究開発効率」と同様、企業風土である「ロングランの研究開発」や経営理念に基づき、分子を直近5年間、分母をその前の5年間とすることで、長期視点の人的資本経営に注力しています。

そして、同指標の設定や運用にあたっては人事部、経理部、財務部や広報IR部と密接に連携し、議論を何度も重ねながら財務面での洞察や資本市場からの最新の知見を取り入れることで、「人的資本」「財務資本」「社会・関係資本」の三位一体の融合と相互作用の最大化に邁進しています。

2024年度従業員エンゲージメント調査結果

そうした中、2024年度の従業員エンゲージメント調査結果は

●「社員エンゲージメント」が2021年比1ポイント上昇

●「社員を活かす環境」が同4ポイント上昇

となり、いずれも目標値には届かなかったものの着実な 上昇を確認できたほか、全設問のうち92%の項目でスコアが改善しました。

また、定性面での評価では

●高品質・顧客密着に象徴される品質・顧客志向

●日本平均を大きく上回る報酬・福利厚生ならびに付随する人事制度の競争力

が前回に続きハイスコアとなったほか、2022年から導入 した新人事制度等を含め

●継続的な人事制度の改善

が新たに強みとして認識されました。加えて、昨年の課題 であった

●全社の進化を牽引する「戦略・方向性」「リーダーシップ」

の再強化が大きく改善し「強み」へと変化しました。冒頭でお伝えした本気で「人を大切にし、その力を引き出す」経営陣の意思が、従業員にしっかり届いていることがデー タでも裏付けられたと認識しています。

一方、

●革新的な業務の進め方

●リソース不足(特に人財の継続補強)

●組織を超えた連携

には改善の余地があることがわかりました。そのため、 今後はDXへの取組みを加速するほか、引き続き、採用の拡大やジョブローテーションの拡充に注力していく方針です。

拡大したリスクと機会への対応

人財獲得競争の激化と新興市場の勃興

昨年の統合レポートでお伝えした半導体産業を取り巻く地政学リスクは2025年に入りますます先鋭化し、半導体は各国の経済安全保障や国力を大きく左右する「戦略物資」としての色彩をより鮮明にしています。自国での開発・生産の強化や多拠点展開によるリスク分散も世界各国で進展しており、当社を含む関連産業では、ボーダーレスな激しい人財獲得競争が国内外で継続しています。

加えて、今後の半導体産業における新たな製造・供給 の担い手としてインドやシンガポール・タイ・マレーシアなど南アジア・東南アジア諸国の存在感が急速に高まっており、顧客密着戦略を展開する当社グループにとって、「顧客のさらなる多様化」に適切に対応するための「グループ人財のさらなる多様化」が喫緊の課題となりつつあります。

さらに、少子高齢化が続く日本においては従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用制度への移行が若年層を中心に加速するとともに、転職市場の拡大による雇用の流動化も進展しています。また、生産人口の減少や健康寿命の延伸を背景に、シニア人財のスキル・ノウハウのさらなる活用が、企業の持続的成長や経済成長に向けた必須命題となっています。

外国籍人財のさらなる活躍に向けた取組みを強化

当社グループはこれら一連のリスクと機会への対応として、外国籍人財のさらなる活躍と中長期視点からの多様性の強化に向けた取組みを加速しています。

その一環として、国内外の全ての人財による業績向上 と企業価値向上への目線を合わせ、グループ一丸となった価値創造をさらに促進するべく2023年8月に導入した「東京応化グローバル社員持株会制度」は、外国籍人財からの評価が非常に高く、加入率が高水準で推移しています。

また、2012年のTOK尖端材料社(韓国)の開設を皮切りに海外顧客密着戦略を本格化してから10年超が経過し、現地外国籍人財の成長も顕著になってきたことから、海外拠点から日本への出向や研修の機会を増やしているほか、台湾から米国、韓国から米国など、グループ人財の強化することで、クロスボーダーでの活躍を促進しています。

そして、中長期視点からの多様性強化への取組みの1 つとして、2024年12月期はインド人エンジニアの採用をスタートしました。日本在住のインド人ネットワークへのアプローチから着手したものの想定通り進まず、試行錯誤の末にインド現地の大学でセミナーを開催することで採用に至ったほか、日本で就労する際の心理的安全性の確保に向けて複数名で採用するなど、新たな採用ノウハウの習得においても成果がありました。一連の経験は、今後のグローバル採用・定着戦略の土台になるものと確信しています。

処遇維持を伴う65歳定年制度の運用をスタートするとともに、 若年層の採用拡大も継続

国内人財のさらなる強化に向けては、昨年の統合レポートでお伝えした「処遇維持を伴う65歳定年制度」の運用を2025年よりスタートしました。半導体の最先端分野においては日々のスピード対応と並行して10年以上にわたる「ロングランの研究開発」に取り組むことが重要であり、当社シニア人財が蓄積してきた技術・ノウハウといった知的資本は、今後の事業戦略においても大きな価値を創出します。

3年間の準備期間を経てスタートした同制度は、60歳以上の人財の処遇においても現役時と同程度を維持する画期的な制度です。当社は同制度をフル活用することで、 足元でますます高度化する事業課題/技術課題への対応を強化するとともに、シニア人財から若年人財への知的資本の移譲を強化することで、人財ポートフォリオにおいても「好循環」を作っていく考えです。

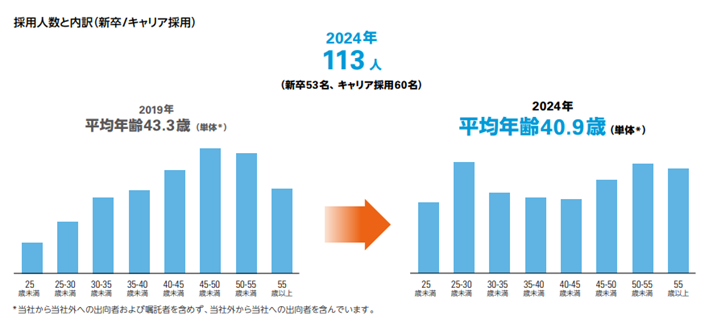

その土台となる人財採用は、直近3年連続で毎年100名 超の採用を継続し、母集団としての連結/単体従業員数は 2024年12月期に過去最大となりました。また、新卒採用/ キャリア採用の強化により若年人財を増強した結果、 2024年12月期の従業員平均年齢(単体)は前年比0.2歳、2019年比で2.4歳引き下げることができました。今後も、 定性・定量の双方において人的資本のサステナビリティを強化することで、「tok Vision 2030」の実現に邁進します。

将来の経営を担う人財の育成を見据えた 「理事勉強会」を開催

持続的な成長と企業価値向上に向けては若年層の拡大だけでなく次世代経営層の育成も非常に重要であることから将来の経営を担う人財の育成を見据え、2023年より「理事勉強会」を展開しています。同会は次世代の経営層候補10数名を対象に、社長や社外取締役、当社経営経験者を講師として年4回の勉強会を開催するもので、経営陣としての「視座」「志」「考え方」等を伝授し次世代経営層を育成する場として機能しているほか、メンバー同士のコミュニケーションの深化により、グループ全体のシナジー増大にも寄与しています。

世界の最先端で勝ち続けるために、 人財本部の「ありたい姿」「求める人物像」「本部活動方針」を策定

人財本部ではここまでお伝えしたマテリアリティやリスクと機会、新中計への取組みにより、当社グループが今後も「世界の最先端で勝ち続ける」ための価値創造を、人的資本の側面から最大限に後押ししていきます。このたび、そのための「ありたい姿」「求める人物像」「本部活動方針」を以下のように言語化し、「挑戦する人の可能性を厚く支援する」をキーワードとしました。「tok中期計画 2027」ではこのキーワードのもとで、人的資本への投資や4つの人財戦略に注力していきます。

|

■ありたい姿 ■求める人物像 ■本部活動方針(抜粋) |

人的資本への投資を拡充することで、 さらなる企業価値向上へ

当社グループのバリューチェーンは高度な「技術」とお客様やサプライヤーとの「人脈」によって構築されており、 その源泉となるのが「人財」です。そのため、「人財」へ積極的に投資することで「技術」「人脈」の進化を促進し、持続的な付加価値の創出と企業価値向上を目指します 。

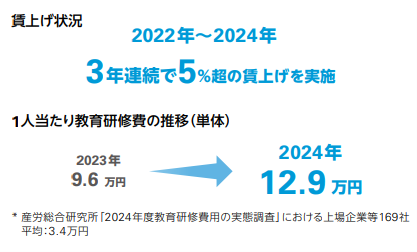

この方針のもと、人的資本への投資を拡充し、直近10 年は毎年2~5%程度の賃上げを継続しているほか、2022 年からは3年連続で5%超の賃上げを実施しています。

1人当たり教育研修費も増加トレンドにあり、特に2024 年12月期は、生産性を高めるためのDXレディネス研修を開催し、役員・国内従業員の3分の1以上にあたる500名超が本社・開発拠点・製造拠点から集まりハイグレードな研修を大規模に実施した結果、1人当たり教育研修費は大幅に増加しました。今後も、「挑戦する人の可能性を厚く支援する」という本部活動方針のもと、当社グループのさらなる成長と企業価値向上に資する教育・研修については、惜しみなく投資していく所存です。

また、「ほめる文化」のさらなる浸透に向けて表彰制度を拡充し、優れた研究開発を表彰する「向井技術賞」については賞金額を競合ベンチマーク以上で維持しているほか、技術・開発以外の分野を対象とする「TOK SHINKA AWARD」を展開することで、さらなるモチベー ション向上を促進しています。2024年12月期はグロー バル連結経営の強化策の一環として表彰バウンダリーを海外グループ会社にも拡大した結果、多くの海外従業員が受賞するなど、今後の当社グループのグローバル競争力のさらなる強化に弾みをつける結果となりました。

大きな好循環の実現に向け

「多様性に富んだ母集団の形成」「DE&Iの推進」を強化

前述の通り大きな好循環の実現に向けて人財戦略「多様性に富んだ母集団の形成」「DE&Iの推進」に取り組む当社グループは、今後も経営理念やパーパスを実践し続けていくためにはアイデアやリスクテイクの考え方の多様化が必須であるとの認識のもと、「女性人財のさらなる活躍」と「外国籍人財活用のさらなる進化」に注力しています。

2024年12月期の「女性管理職比率」および「全従業員における女性比率」は、これまでの女性人財の採用・定着・ 管理職への登用の取組みが結実し、いずれも過去最高となったほか、2023年8月に導入した海外派遣配偶者同行休業制度の利用者数も増加傾向にあり、さらなる女性活躍へ向けた風土/仕組みづくりが着実に進んでいます。また、男性育児休職制度取得率も直近3年で加速度的に増加し、2024年12月期の取得率は過去最高となりました。引き続き、ジェンダーによらず仕事と育児の両立がしやすい職場環境の整備を進めていきます。

外国籍従業員数、外国籍従業員比率は2023年12月期 と同程度で推移しており、マテリアリティのKPIの1つである「海外管理職の現地化比率」も過去最高の60.8%と なりました。グループ間の人財交流をさらに拡充し、国籍を超えた知見・価値観のシナジー創出を加速させていきます。

女性従業員の参画に関する指標(単体)*1

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/12 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 新卒採用における女性比率(%) | 38.5 | 17.0 | 26.4 | 22.4 | 32.1 |

| 全従業員における女性比率(%) | 13.7 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 16.1 |

| 男女間の平均勤続年数の差(年) | 9.1 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.2 |

| 管理職における女性比率(%) | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |

| 取締役会における女性比率(%)*2 | 7.7 | 7.1 | 10.0 | 20.0 | 10.0 |

*1従業員数には、当社から当社外への出向者および嘱託者を含めず、当社外から当社への出向者を含む

*2取締役会における女性比率は2024年時点

男女間賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)(単体)*1

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/12 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全労働者(単体)(%) | 59.1 | 65.5 | 65.4 | 71.3 | 68.8 |

|

うち正社員*2 (%) |

67.4 | 69.4 | 68.2 | 70.0 | 67.5 |

|

うち有期社員*3 (%) |

49.8 | 60.4 | 61.5 | 83.4 | 97.4 |

*1賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く

*2正社員:出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む

*3有期社員:嘱託を含み、派遣社員を除く

| 差異についての補足説明: 当社において、性別による賃金体系および制度上の違いはありませんが、管理職比率を含む等級別人員構成に男女差があり、それに伴う賃金差異が発生しています。今後はマテリアリティのKPI目標として設定した「女性管理職比率の向上:2030年までに2倍(2020年比)」の達成を目指し、女性の管理職登用を推進していきます。 |

育児関連制度利用者数(単体)

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/12 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 育児休職制度(人) | 19 | 27 | 31 | 40 | 43 |

|

育児短時間勤務(人) |

12 | 16 | 17 | 24 | 32 |

|

チャイルドケアタイム(人) |

16 | 13 | 15 | 23 | 69 |

|

男性育児休職制度(人) |

5 | 8 | 12 | 24 | 29 |

外国籍従業員数

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/12 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 外国籍従業員 (単体)(人) |

18 | 17 | 24 | 16 | 15 |

| 外国籍従業員数 (連結)(人) |

424 | 475 | 524 | 457 | 483 |

| 外国籍従業員比率(連結)(%) | 24.2 | 26.2 | 26.9 | 24.3 | 24.2 |

* 2023年の減少は、海外連結子会社の再編等によるものです。

障がい者雇用率(%)

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/12 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 障がい者雇用率(%) | 2.67 | 2.45 | 2.42 | 2.2 | 2.55 |

人財の健康と安全の確保に向けて

健康経営の推進

2022年6月に「健康経営宣言」を策定以来、健康経営に注力してきた当社グループは、個々の人財が心身ともに自己実現し幸福度を高めることができる環境づくりを進めています。2024年12月期は「プレゼンティーイズム」の可視化を進め、今後も以下の施策を継続・進化させていきます。

従業員が心身ともに健康で、個性や能力を最大限に発揮できる環境づくりの1つとして、引き続き健康保険組合との協働のもと、役員・従業員の疾病の予防・発見に努め、健康の保持・増進に向けて「コラボヘルス」 を実践しています。その一例として、健康ポータルアプリ「MY HEALTH WEB」を役員・従業員に提供し、健康に関する知識・意識向上へ向けた情報発信を行っているほか、ウォーキングラリー「歩Fes.」を定期開催し、社長をはじめ多くの役員・従業員が参加しています。2025年1月にはスポーツ庁より「スポーツエールカンパニー」に認定されました(通算5回目)。

また、心身の健康相談のために保健師を導入した拠点を拡大したほか、受動喫煙対策を強化しながら従業員の喫煙率低減を促進しています。引き続き健康経営のPDCAをしっかり回し、役員・従業員が自律的に健康管理を行う健康文化の醸成を目指します。

これら一連の取組みが評価され、2025年3月には経済産業省/日本健康会議による「健康経営優良法人2025」 に認定されました(通算7回目)。

成長の果実を人的資本に「再投資」することで、

企業価値向上の「大きな好循環」を作り続けます

上記一連の人財施策によって当社グループは、今後も人的資本への投資によって個々の人財の自律的なスキルアップと能力向上による自己実現を促進し、より難易度の高い社会的・技術的課題の解決に貢献することで、当社製品のさらなる高付加価値化と競争力向上に邁進します。

これにより、さらなる収益拡大と企業価値向上を実現し、得られた果実を人的資本に「再投資」することで、人財の幸福度と企業価値向上の「大きな好循環」を作り続けていきます。

労働組合との関わり

東京応化工業労働組合は1976年に結成され、UAゼンセンに所属しています。同労働組合と当社はユニオン・ショップ協定を結んでいます。2024年12月末において、当社に属する同労働組合員数は1,384名であり、当社従業員の82.5%が労働組合に加入しています。労使関係は労働組合結成当初から「労使協調」路線を継続して良好な関係にあり、2ヵ月に1回の頻度で「中央労使協議会」を開き、経営環境や労使の課題などについて意見交換を行っています。また、労働条件や職場環境の整備など労働安全衛生を含む様々な労働協約を締結しており、業務上の勤務形態などの変更を実施する場合には事前に労働組合と協議しながら進めています。2020年12月期に新人事制度や再雇用制度等の労使協議の場として「人事制度労使検討会」を立ち上げ、2022年1月1日より新人事制度及び再雇用制度の見直しにおいて導入。さらには、定年年齢延長に関する議論を継続的に行い2024年5月末に労使合意し、2025年1月1日より「65歳定年年齢延長」「エルダーマイスター制度」「ポイント制退職金制度」を導入しました。

関連するマテリアリティ「人財の幸福度の追求」