労働安全衛生

当社グループは、サプライチェーンの持続性を支える「働く人」の安全と健康の確保は、企業の社会的責任であり、全てのステークホルダーからの要請であると認識しています。また、働きやすく安全な職場を提供することで、安全文化の醸成・定着を図り、「tok中期計画2027」では、「従業員一人ひとりが心身ともに安心安全に働ける環境を構築する」を全社戦略とし、課題解決に取り組んでいます。

安全衛生体制

当社は、取締役材料事業本部長をトップとする労働安全衛生体制のもと、各拠点の安全衛生委員会による年間活動計画に基づき、各種予防活動を実施しています。拠点単独では対応が難しい全社的課題については安全衛生連絡会で検討し、拠点を越えた施策の水平展開と情報共有を行っています。この体制のもと、化学物質による薬傷災害や発火事故、機械・重量物による重篤災害の予防に取り組むとともに、万が一災害が発生した場合には、 徹底した安全対策とその水平展開を進めています。

労働安全衛生方針TOK グループは、事業活動を行う上で働く人※の安全確保および健康保持を最優先事項と位置づけ、職場環境における事故・災害・疾病の防止を推進し、安全文化の醸成を図ります。 働く人:TOK グループ作業環境下で労務提供を行う社内外のすべての人

|

労働災害防止活動

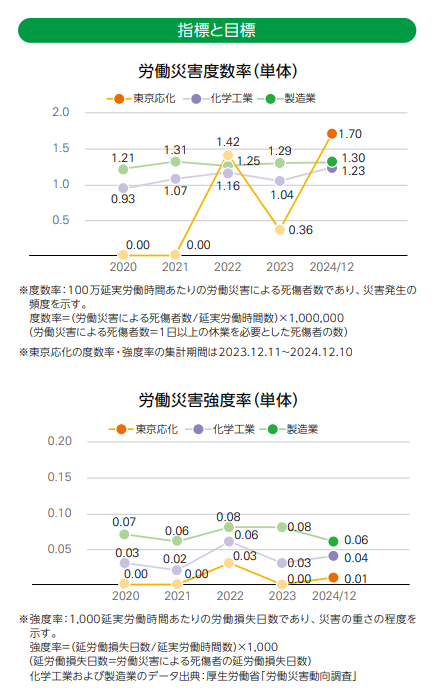

CSR方針に基づく労働安全衛生方針において働く人の安全と健康を最優先事項と位置づけ、職場における事故・ 災害・疾病の防止策を推進し安全文化の醸成に努めてきました。2024年には12件(休業災害5件、不休災害7件) の労働災害が発生し、2023年と比較して総数は2件減少したものの、休業災害は4件増加しました。主な要因は、高齢従業員による階段や段差での転倒災害の増加により、重症災害の割合が高まったことです。

総点検結果のフォローアップ

2023年に実施した「全拠点における労働災害発生リスクの総点検」の結果について、対策の実施状況とその有効性を確認しています。また、サプライチェーン全体を見据え、請負事業者、特に化学物質を運搬する運送事業者へも、入構作業時の安全指導を強化しています。

過去の失敗から安全文化の醸成へ

2023年から継続して、過去の労働災害を題材とした外部講習や、事故を「自分ごと」として捉える危険体感道場への参加を通じて潜在リスクの発見や安全意識の向上に注力しています。また、緊急処置マニュアルについても過去の訓練や実践での反省を活かし、様々なシナリオに対応した訓練を実施のうえ、行動基準や役割の確認を通じて、教訓を安全文化の醸成に活かしています。

TOKグループ労働安全ポータルの充実

全従業員がアクセス可能な「TOKグループ労働安全ポータル」を充実させています。

|

・実際の労働災害(転倒・薬傷)を写真や動画で教材化し、リアリティのある学習を提供 |

内部監査・第三者審査の意見を活かした改善活動

労働安全・品質・環境に関する統合内部監査を実施し、他拠点の監査員や新任監査員を積極的に起用することで自主改善を図るとともに、内部監査員の力量向上と情報共有の場として活用しています。また、第三者審査については、ISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)の審査対応を通じて、国際基準に基づいた安全衛生活動の継続的改善を図っています。審査では、リスクアセスメントの妥当性や是正措置の実効性などが評価され、当社の安全文化の成熟度を客観的に確認しています。さらにRBA(Responsible Business Alliance)監査により「労働」「安全衛生」「環境」「倫理」「マネジメントシステム」などの分野におけるグローバルスタンダードへの適合状況に関し第三者視点での評価を受け、国際的な信頼性の確保とサステナビリティ経営の強化につなげてい ます。

今後の課題と取組み

当社は、労働安全衛生方針に基づき様々な施策を講じてきましたが 、作業における潜在的なリスクは存在しており、これが放置されると、いつかは労働災害が発生する可能性があります。その背景には、「基本ルールの一部逸脱」や「負の成功体験」があります。「負の成功体験」とは、ベテラン従業員が「これまで事故がなかった」「自分は大丈夫」といった過去の経験に基づきリスクを過小評価してしまうことです。今後は「なぜルールを守る必要があるのか」「守らなかった場合にどうなるのか」といった視点を取り入れ、ベテラン層に対しても継続的な教育訓練を実施します。全従業員の安全意識を高めリスクアセスメントやRAKY活動*を改善し、実効性のある災害防止対策を推進していきます。また、 2025年1月にEHS部内に新設した「労働安全マネジメント課」を中心に、各拠点間の横のつながりを強化し、現場主導・現場自律の運営を促進していきます。

*リスクアセスメント&危機予知(RAKY)活動

関連するマテリアリティ「サプライチェーン・サステナビリティ」